অক্ষর-চরিত্র ও জ্ঞাপন-বাণিজ্য : এক অন্তহীন এপিটাফ। পর্ব ১৯। অনন্ত জানা

তিন : পোস্টারের আদিগন্ত পেরিয়ে

পাশ্চাত্যে আদি ও মধ্যযুগের পোস্টারগুলির সঙ্গে দেয়ালচিত্র প্রায় একাকার। আধুনিক সময়ে এসে ‘পোস্টারের প্রক্রিয়াটি বাণিজ্য সম্ভাবনার দিকে পরিচালিত হয়েছে।’ পোস্টারের বাণিজ্যিক-ব্যবহারিকতা এবং উপযোগিতা-সর্বস্বতার চাপ শিল্পকর্ম হিসেবে এর সীমাবদ্ধতাও সূচিত করেছে। ক্রমেই এই প্রশ্নও দেখা দিয়েছে যে, পোস্টারের আদৌ কোনো নান্দনিক মূল্য আছে কী-না।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পৌঁছে নিছক পটুয়া বা হরফশিল্পীরাই নন, বহু সমকালীন কুশলী ও স্বীকৃত চিত্রকরেরাও পোস্টার রচনাকে গুরুত্ব ও মহিমা দান করেছেন। সেই হিসেবে আধুনিক পোস্টার শিল্পের বয়স সার্ধশতবর্ষ পেরিয়েছে। এই সার্ধশতবর্ষের ইউরোপীয় পোস্টার শিল্পে ইতিহাস ও অগ্রগতি নিয়ে অজস্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ‘দি আর্ট অব পোস্টার’ গ্রন্থের সম্পাদক ই. ম্যাকনাইট কাউফার ইউরোপীয় পোস্টার শিল্পের শৈল্পিক সাবলম্বনের একটা রূপরেখা হাজির করেছেন। তাঁর কথায়―পোস্টারের শিল্প ছবি আঁকার শিল্পের থেকে বেশ আলাদা। এবং যতক্ষণ না এই পার্থক্য স্পষ্ট হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দুটি শিল্পের (পোস্টার রচনা ও চিত্রাঙ্কন) মধ্যে দ্বন্দ্ব ও পার্থক্য অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। কাউফার স্পষ্ট করে জানান অদক্ষ চিত্রশিল্পীরা খারাপ পোস্টার ডিজাইন করেন আর দক্ষরা ভালো।

পোস্টার শিল্পের কুলুজি গ্রন্থগুলি পাঠ করলে এমন প্রতীতি জন্মায় এই শিল্পকে বিকাশমানতার স্তরে উত্তীর্ণ করেছিলেন ফরাসি পেইন্টার ও লিথোগ্রাফার জুলেস চেরেট [(জুল শেরেট) ১৮৩৬-১৯৩২] ; ইতিপূর্বেই (১৭৯৬ সাল নাগাদ) ধাতুর পাত থেকে জার্মান লেখক ও অভিনেতা অ্যালোস সেনফেল্ডার (১৭৭১-১৮৩৪) মুদ্রণ পদ্ধতির প্রচলন ঘটিয়েছিলেন।

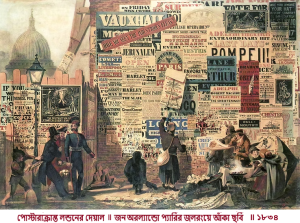

১৮৩০-এর দশকে ইংলন্ড, আমেরিকাসহ পশ্চিম গোলার্ধে লিথোগ্রাফিক পোস্টারের দিকে ব্যবসায়ীদের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। অল্পখরচে বেশি পরিমাণে পোস্টার ছাপানোর সুবিধাই এর কারণ। এই সময়ে লন্ডন, প্যারিস, মিলান, বার্লিনের দেয়ালগুলি ছেয়ে গেল পোস্টারে। ১৮৯০-এর দশক আসতে আসতে দেয়ালগুলো আমাদের উল্লেখিত পূর্বতন আইনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে শহরের আকাশ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে। ব্যঙ্গাত্মক সাপ্তাহিক দীর্ঘায়ু (১৮৪১…) ‘পাঞ্চ অথবা লন্ডন চারিভারি’ পত্রিকার পাতায় পাতায় এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। এই পত্রিকায় নামপত্রেও পোস্টারের সাহায্য নেওয়া হতো।

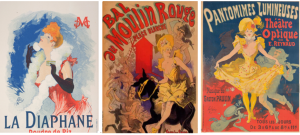

সস্তায় লিথোগ্রাফিক পোস্টারের মান খুব ভালো ছিল না। সাধারণ পণ্য ছাড়া সার্কাস কোম্পানিগুলোর কাছে এর প্রবল চাহিদা ছিল (পাপিয়া দেবী অশ্রু : ২০১৭)। ইতিমধ্যে ১৮৬০-এর দশকে চেরেট পোস্টার শিল্পে যুগান্তকারী ত্রি-পার্বিক লিথোগ্রাফি পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটান। এই পদ্ধতিেত তিনটি পাথরে তিন রঙ লাগিয়ে সাত রঙের প্রয়োগ ঘটানো হয়। ১৮৯০ সালে সার্বিকভাবে গ্রাফিক শিল্পে অবদানের জন্য ফ্রান্সের সম্মানীয় রাষ্ট্রীয় সম্মান লিজ়িয়ন ডি’অনারে ভূষিত হন। মান্য ফরাসি লেখক, গ্রন্থ ও শিল্প-আলোচক এডমন্ড ডি গনকোর্ট জুলেস চেরেটকে প্যারিস প্রাচীর-শিল্পের প্রথম ‘চিত্রশিল্পী’ এবং পোস্টার শিল্পের ‘আবিষ্কারক’ আখ্যা দিয়েছিলেন। প্রথম রঙে, সমকালীন বাচনিক বয়ানে পোস্টারের নতুন ভাষ্য নির্মাণের জন্য শুধু ফ্রান্সে নয় সার্বিকভাবেই তিনি পোস্টারশিল্পের জনক হিসেবে বন্দিত হন। (ব্রিটানিকা)

চেরেট পোস্টারে প্যারিসের নৈশজীবনের ছবি মূর্ত করে তুলেছিলেন। থিয়েটার ও ব্যালের রঙিন পোস্টার রচনা করে পোস্টারের ক্ষেত্রে চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলেন। এর মধ্যে ছিল বিখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী সারা বার্নডার্টের নাটক এবং প্যারিসের মৌলিন রুজ় বা ক্যাসিনো ডি প্যারিসের মতো মঞ্চের জন্য আঁকা পোস্টার।

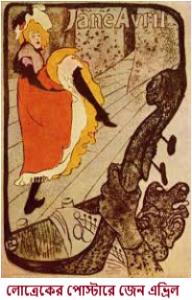

জুলেস চেরেটের পরে অনেকেই শিল্পের নিরিখে উত্তীর্ণ অনেক স্মরণীয় পোস্টার এঁকেছেন। ১৮৯০-এর দশক পোস্টার শিল্পের পক্ষে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই ফরাসি চিত্রকর ও প্রিন্টমেকার হেনরি ডি তুলুস-লোত্রেক (১৮৬৪-১৯০১)-এর ব়্যাডিক্যাল ডিজাইনের প্রভাবে ইউরোপসহ পশ্চিম গোলার্ধের পোস্টার শিল্পের প্রকল্প দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। লোত্রেক নিজে জাপানি মুদ্রণে মুগ্ধ ছিলেন। কাউফারের নির্ণয় : ‘হি বিকেম দি অ্যাপ্্সল অব দি নিউ পোস্টার। হিজ অ্যাডমিরেশন ফর দি জাপানিজ প্রিন্ট অ্যামাউন্টেড অলমোস্ট টু ওয়ারশিপ; হি ডিড নট, হাউএভার, ইমিটেট। হি এমিউলেটেড ইটস সিমপ্লিসিটি, ফাইন্ডিং ওয়েস্টার্ন টাইপ অব মিউজিক হলস্ অ্যান্ড ক্যাফেস্, দ্যাট, একসেনট্রিক অ্যাজ দে অয়্যার, ক্যুড বি অ্যাডপটেড টু দি জাপানিজ অ্যাটমসফিয়ার অব হিজ কম্পোজিশনস্।’ (প্রাগুক্ত গ্রন্থ : পৃ. ১৭)

জুল চেরেটের আঁকা বিভিন্ন পোস্টার

লোত্রেকের বিখ্যাত পোস্টারগুলির একটা গণনীয় অংশ মৌলিন রুজ়ের সঙ্গে কোনো-না কোনোভাবে সম্পর্কিত ছিল। ১৮৮৯ সালে বুলেভার্ড ডি ক্লিচিতে মমার্তের কাছে মৌলিন রুজ জার্ডিন ডি প্যারিসের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। জোসেফ ওলা এবং ম্যানেজার চার্লস জ়িডলারের উদ্যোগে এই বহিরাঙ্গন ক্যাফে কনসার্ট হিসেবে পরিকল্পিত এই বিনোদনক্ষেত্রটি বিস্তৃত পরিসরে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছিল যেখানে শ্রমিক, স্থানীয় বাসিন্দা ও নাগরিক, মধ্যবিত্ত মানুষ, শিল্পী, ব্যবসায়ী, ফ্যাশনেব্্ল মহিলা এবং প্যারিসে যাতায়াতকারী পরিযায়ী পর্যটকেরা মিলিত হতে পারেন এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে পারেন। ওলা ও জ়িডলার অসামান্য ব্যবসায়ী ছিলেন এবং জনসাধারণের রুচিগত চাহিদার হদিশ জানতেন। এর ফলে অচিরেই ‘দি ফার্স্ট প্যালেস অব উইমেন’ বলে চিহ্নিত এই ক্যাফে কনসার্টটি ক্যাবারে হিসেবে বিশ্বখ্যাতি লাভ করে।

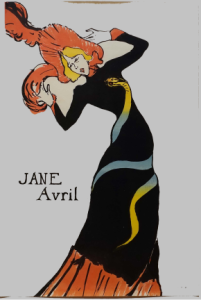

মৌলিন রুজ ক্যানক্যান নৃত্য [সাধারণভাবে চারজন নারীর দ্বারা প্রদর্শিত এই নৃত্যশৈলী খুবই পরিশ্রমসাধ্য, প্রাণবন্ত, চঞ্চল, দ্রুতিপ্রবণ, শরীরী উচ্ছ্বাসপূর্ণ, প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়ে প্রলোভনসঙ্কুল, এবং বহুলাংশে প্ররোচক বলে মনে হতে পারে। অনেক সময় এই নৃত্য শ্লীলতার সীমা অতিক্রমী বলে সমালোচিত হয়েছিল, তাকে প্রশাসনিক বাধারও সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু ক্যানক্যানের জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়েনি। প্রখ্যাত ফরাসি চলচ্চিত্রকার জিন রেনোয়ার (১৮৯৪-১৯৭৯) ‘ফ্রেঞ্চ ক্যানক্যান’ (১৯৫৫) নামে চিত্র নির্মাণ করেছিলেন]-এর নানান ক্ষণ লোত্রেকের পোস্টারে গুরুত্ব পেয়েছিল। তাঁর আঁকা পোস্টারই মৌলিন রুজ এবং ক্যানক্যান নৃত্যকে অসামান্য জনপ্রিয় করেছিল বললে খুব একটা অতিশয়োক্তি করা হয় না। ১৮৯০-এর দশকে জেন এভ্রিল (১৮৬৮-১৯৪৩) ছিলেন মৌলিন রুজের ক্যানক্যান নৃত্যের নৃত্যশিল্পী এবং একজন তারকা। তিনি ক্যাবারে গায়ক ও সংগীতজ্ঞা ছিলেন ও ব্যক্তিত্বের জন্য সম্ভ্রম অর্জন করেছিলেন। লোত্রেক ডি তুলুজ মৌলিন রুজের, বিশেষভাবে জেন এভ্রিলের পোস্টার এঁকে নিজে খ্যাতি পেয়েছিলেন, এমন-কী জেন এভ্রিলের খ্যাতিও নিশ্চিত করেছিল লোত্রেকের এভ্রিল সিরিজ।

লোত্রেক ক্যাফে ও সাংগীতিক প্রেক্ষালয়ে পশ্চিমী ধরনগুলির সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর পোস্টারে মুক্ত-প্রবাহিত অভিব্যক্তিপূর্ণ লাইনের ব্যবহার, প্রায়শই খাঁটি আর জীবন্ত হয়ে ওঠে, যার ফলে অত্যন্ত ছন্দময় রচনাও তৈরি হয়েছিল। রূপরেখা এবং গতিতে চরম সরলীকরণ এবং বৃহৎ রঙের অঞ্চলের ব্যবহার তাঁর পোস্টারগুলিকে সবচেয়ে শক্তিশালী কাজ করে তোলে। মৌলিন রুজে জেন এভ্রিলের নৃত্যভঙ্গিমার চিত্র কিংবা ‘ইন দ্য সার্কাস ফার্নান্দো : দ্য রিংমাস্টার’ (১৮৮৮)-এর মতো পোস্টার এই তীব্র গতিছন্দের প্রমাণ। শরীরী প্রতিবন্ধ্যা সত্ত্বেও তাঁর আঁকা পোস্টারে ও হোর্ডিংয়ে লোত্রেক একটি নতুন চেতনার প্রবাহ তৈরি করেছিলেন। তাঁর পোস্টারের সরলতা, পরিকল্পনা ও সাহসিকতা সমকালীন ও পরবর্তী পোস্টার-রচকদের এতটাই আকৃষ্ট করেছিল যে, নিশ্চিতভাবে পরবর্তীকালের ডিজাইনারদের কেউ কেউ লোত্রেকের বলয়টিকে অস্বীকার করতে পারেননি। ‘তার শিল্পকর্মের নিখুঁত শৈলীগত দক্ষতা, শূন্য স্পেস আর সহজ ফর্মের কম্পোজিশন, রেখার ‘কনট্যুর’ আর গাঢ় রঙের ব্যবহারে―লোত্রেককে সমকালীন শিল্পগুরুদের সমকক্ষ হিসেবে অনেকেই বিবেচনা করেন।’ (অশ্রু : পূর্বোক্ত) বস্তুত লোত্রেকের হাতে পোস্টার শুধু লেখার সমাহার থাকল না, তা বিজ্ঞাপনের ঊর্ধে স্বাধীন চিত্রকলা হয়ে হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। ‘গ্যালারির অভ্যন্তর থেকে পেইন্টিংকে নগরের দেয়ালে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর হাত ধরে ‘পাবলিক আর্ট’-এর উপস্থাপনার ভিন্নতর ধারণার জন্ম হয়। লোত্রেকের এই অবদান তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। বস্তুত শিল্পীসমাজের সঙ্গে সাধারণ নাগরিক জনগোষ্ঠীর সম্পর্কের রচনার দিক থেকে তিনি প্রভূত ভূমিকা রাখলেন। চলমান প্রথার বিপরীতে এই উদ্যোগ অভিজাত আর সাধারণের ভেদ কমিয়ে আনল। কোনো তথ্যকে বিজ্ঞাপিত করার জন্যও তা ছিল সহজ ও বিস্তৃত এক রূপকল্প। শিল্পীর অঙ্কন-প্রতিভার কারণেই গ্যালারির পেইন্টিং সুলভে ছড়িয়ে পড়ার কারণে তার মূল্যহ্রাস হলো না। লোত্রেক এখানেই বড় হয়ে উঠলেন, যিনি নিজের শিল্পকর্মকে পোস্টারে বিজ্ঞাপিত করার ঝুঁকি নিয়ে নিজেকে চ্যালেঞ্জের সামনে রাখলেন এবং তাঁকে শিল্পমানে উত্তীর্ণ করলেন।’ (আমিমুল এহসান : ২০১৬)

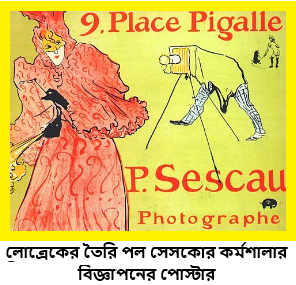

অপ্রচলিত রঙের (যেমন তীব্র হলুদ, গোলাপী বা গাঢ় নীল) ব্যবহার, বিষয়ের দিক দিয়ে উৎসব ভোগাক্রান্ত প্যারিসের রাতের জীবনের উচ্ছলতা, তীব্র গতির সার্কাস জীবন, নৃত্যরত নারী―লোত্রেক রচিত পোস্টারকে অনন্যতা দিয়েছিল। লোত্রেক নিজে যেমন রঙের দিকে ভিনসেন্ট ভ্যান গখ (১৮৯০–১৯৭৮) বা এডগার ডেগা (১৮৩৪-১৯১৭)-বিষয় আর অঙ্কনরীতি, বিশেষভাবে ব্যলেরিনা নৃত্য রেখাঙ্কনের ছন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তেমনই, একইভাবে লোত্রেকের বন্ধু ও সহমর্মী ফরাসী শিল্পী, প্রিন্টমেকার, প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার পল সেসকো (১৮৫৮-১৯২৬)-র মতো মানুষেরা তাঁর বলয়টিকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

অপরদিকে থিয়েটারের শহর লন্ডনে থিয়েটারি পোস্টারের রবরবা সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে থিয়েটার-বিস্ফোরণের সময় থেকেই। শেক্সপিয়ারের দেশে পেশাদার থিয়েটার যতই জাঁকিয়ে বসেছে ততই দর্শক আকর্ষণ ও উপস্থিত দর্শকদের জ্ঞাপনীর জন্য পোস্টারের ব্যবহার করা হয়েছে। থিয়েটার রয়্যাল ড্রুরি লেন থেকে শুরু করে ওয়েস্ট এণ্ডের থিয়েটারগুলি তো বটেই লন্ডন তথা ইংলন্ডের অপরাপর ব্রডওয়ে থিয়েটারগুলিও প্রচার ও দর্শকদের সঙ্গে তথ্য বিনিময়ের জন্য পোস্টারের সহায়তা গ্রহণ করে এসেছে। লন্ডনের বুকিং অফিসগুলির বাইরের দেয়ালে, প্রেক্ষাগৃহের বাইরে ব্যবহারের জন্য পোস্টার তৈরি করা হয়ে থাকে।

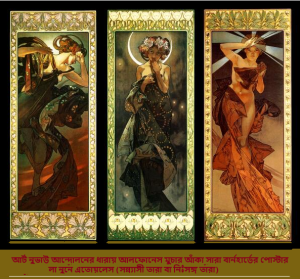

ইউরোপীয় পোস্টার রচনার ক্ষেত্রে কত শিল্পী ও কর্মীর কত অবদান সে তো একটি বৃহত্তর ইতিহাসের অঙ্গ হিসেবে স্বতন্ত্র গ্রন্থের বিষয়। যেমন : চেক বংশোৎদ্ভূত আলফোনেস মারিয়া মুচা (১৮৬০-১৩৩৯)।

শিল্পশিক্ষার উদ্দশ্যে মুচা ১৮৮৮ সাল নাগাদ ফ্রন্সের প্যারিসে আসেন। প্যারিসে শিল্পশিক্ষার্থী হয়েও তিনি সাপ্তাহিক পত্রিকায় উপন্যাসের ইলাস্ট্রেশন করার কাজ পান। এই শহর তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, দিয়েছিল নিয়মিত অর্থোপার্জনের সুযোগ। অবিলম্বে প্রচ্ছদ অঙ্ক

নের কাজও পান মুচা। ১৮৯৪ সালে তাঁর শিল্পী ও পেশাদার জীবনে এক বড়ো পরিবর্তন আসে। এই সময়েই তিনি সেকালের বিখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড (?বার্নার্ড / ?বার্নহার্ট)-এর হয়ে কাজ করতে শুরু করেন। বার্নহার্ড অভিনীত নাটকের পোস্টার যে প্রকাশন সংস্থা ছাপতেন তাঁদের আগ্রহে থিয়েটার িড লা রেনেসাঁসে মঞ্চস্থ ‘গিসমোন্ডা’ নাটকের নতুন পোস্টার তৈরির ডাক পান। গ্রিক কাহিনী থেকে গৃহীত মঞ্চসফল মেলোড্রামাটি আগেই জনপ্রিয় হয়েছিল, ফলে নাটকটি খ্রীসমাসের বিরতির পরেও চলবে―এই মর্মে একটি পোস্টার তৈরির প্রয়োজন ছিল। এই আহ্বান পাওয়ার আগেই মুচা লে কস্টিউম আউ থিয়েটারে ক্লিয়োপেট্রায় সারা বার্নহার্ডের ভূমিকার অনেক ছবি এঁকেছিলেন। এখন তিনি সরাসরি সারার আহ্বানে নতুন পোস্টার তৈরি করলেন।

এই পোস্টার প্যারিসের দেয়ালে প্রকাশ্যে আসতেই এত জনপ্রিয় হলো যে সারা বার্নহার্ড চার হাজার কপি পোস্টারের অর্ডার দিলেন এবং ছ-বছরের জন্য তাঁর সঙ্গে চুক্তি করলেন। এই একটি পোস্টারের সুবাদে প্যারিস শহরে মুচা সহসা বিখ্যাত হয়ে গেলেন। পরবর্তীকালে মুচা সারা বার্নহার্ডের সমস্ত নাটকের জন্য স্মরণীয় সব পোস্টার তৈরি করেছিলেন।

সারাজীবনে মুচা পোস্টারের সঙ্গে ইলাস্ট্রেশন, আনুষ্ঠানিক চিত্র, ভবনের অঙ্গসজ্জাসহ বহু কাজ করেছেন। কিন্তু পোস্টার শিল্পী বলে তাঁকে আলাদা করে দেগে দেওয়ার কোনো সুযোগই নেই। সুপ্রচুর ও অসামান্য সব ছবি এঁকেছেন নান্দনিক প্রেরণা থেকেও।

মধ্যবয়সে মাতৃভূমি প্রাগে ফিরে গিয়ে স্লাভনিক জীবন, ধ্রুপদী সাহিত্য নিয়ে প্রচুর ছবি আঁকেন। একই সঙ্গে বাণিজ্যিক ও প্রেরণাবহ ছবি এঁকে মুচা শিল্পের ভাববাদী উৎসের ভ্রান্তিকে কিছুটা ভিন্নমাত্রিক প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়।

১৯৩০-এর পরে চেকোস্লাভাকিয়ার দিকে লুব্ধ দৃষ্টি দেয় নাজি জার্মানি। ঐতিহাসিক এই ক্ষণে মুচার আঁকা ছবির বিষয়বস্তুতে আসে পরিবর্তন। দি এজ অব রিজন, দি এজ অব উইজডম, দি এজ অব লাভ―ইত্যাকার প্রগতিপন্থার ত্রিধারা তাঁর ছবির বিষয়ে গভীর প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। ১৯৩৯ সালের মার্চে জার্মান বাহিনী প্রাগে কুচকাওয়াজ করে। স্লাভ জাতীয়তাবাদী জ্ঞানে নাজি বাহিনী মুচাকে গ্রেপ্তার করে। কয়েকদিন তাঁকে হেফাজতে রেখে প্রচুর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তারপর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলেও এই অত্যাচারে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। একেও এক ধরনের হত্যাই বলা যায়।

বহু ধরনের পোস্টার আঁকা ছাড়াও ইউরোপে স্থাপত্য ও চিত্রে চলমান আর্ট নুভাউ আন্দোলনের রীতিকে পোস্টারে সার্থক ও লক্ষণীয় মাত্রায় প্রয়োগের কারণে আলফোনেস মুচার অবদান আরও বেশি। পাতা ও ফুলের মতো প্রাকৃতিক আকারের প্রবহমান রেখা ব্যবহার করে জটিল ও দৃষ্টিনন্দন নকশার ভিত্তিতে চিত্র রচনা করে মুচা এই আন্দোলনকে পরিপুষ্টি দান করেন।

(ক্রমশ)

…………………………

(রচনার সঙ্গের ডিজাইনগুলি শিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত বা পুনরঙ্কিত, আন্তর্জাল থেকে সংগৃহীত ও সম্পাদিত এবং বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে গৃহীত। রচনার শেষে একটি বিস্তারিত সূত্র পরিচয়ে তা উল্লেখিত হবে)